Joias sexagenárias

Por Humberto Werneck, de São Paulo

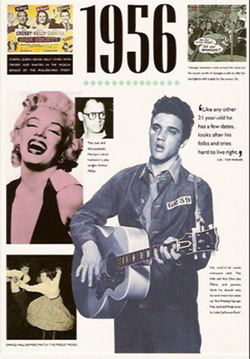

Não me canso de pasmar ante os desígnios do Criador, capaz de permitir que um retalho da superfície terrestre se tornasse a Place de la Concorde, em Paris, e outro, o inferno a céu aberto da Cracolândia paulistana. O mesmo digo das fatias de tempo em que Ele parcelou a eternidade. Por que, meu Deus, um ano brasileiro pôde ser este calamitoso 2016, e outro, seis décadas atrás, o cintilante, memorável 1956?

Eu estava lá. Para alguma coisa serve ter vivido tanto. Terceira – e última – idade. Indivíduo dos mais rodados, agora que se foram o Niemeyer e a dona Canô. Mas ainda em condições de lembrar o quanto 1956 foi bacana de viver – e não apenas para quem tinha 11 anos (sim, já tive) e presenciou ali um punhado de estupefacientes inaugurações, íntimas e coletivas. Entre estas últimas, a do campus futurista do meu colégio, o Estadual de Minas Gerais, nascido, aliás, na prancheta do Niemeyer. O qual, como se sabe, naquele ano seria convocado pelo presidente Juscelino para, em dobradinha com Lúcio Costa, plantar no nada do Planalto Central o delírio de Brasília, a cuja inauguração, aliás, conforme já contei, compareci, aos 15 anos, levado por meu pai.

Desculpe a contação de vantagens geriátricas, mas vivi em 1956 a largada dos Anos JK, a respeito dos quais o tempo pode ter feito baixar a névoa das mitologias, sem contudo toldar a realidade do que foi um dos períodos mais felizes deste merencório país. Até pessoas com mais de 11 anos achavam que o Brasil ia dar certo. No Rio, ainda capital da República, conta o Claudio Bojunga, magistral biógrafo de JK, você ligava para alguém e no fundo da conversa ouvia o tilintar do gelo no cristal do uísque.

Com o mau hálito existencial que lhes é peculiar, udenistas renitentes haverão de resmungar que foi ali, na construção da nova capital, que a inflação se pôs a galopar. Pode ser. Prefiro lembrar que aquele foi o tempo do Cinema Novo, da Bossa Nova, do teatro do Arena e do Oficina, da poesia concreta, de todo um caldeirão de estímulos capazes de nutrir o talento de adolescentes como o Chico Buarque, o Caetano Veloso e o Gilberto Gil, prestes a frutificar.

Na literatura, nem foi preciso esperar, pois nesse departamento 1956 abriu os Anos JK com brilho ainda hoje inigualado. Aquele foi o ano, antes de mais nada, do Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa – cuja publicação, entre outros efeitos, teve o de confirmar uma profecia de Graciliano Ramos. Em 1937, jurado num concurso, o escritor alagoano negou prêmio a um catatau intitulado Sagarana. Quando o livro saiu, em 1946, após criteriosa lipoaspiração, o severo juiz cantou a caçapa: o Rosa “certamente fará um romance, romance que não lerei, pois, se for começado agora, estará pronto em 1956, quando os meus ossos começarem a esfarelar-se”. Falecido em 1953, o Velho Graça só não previu que na mesma fornada do Grande Sertão o colega mineiro desovaria as novelas de Corpo de Baile.

A dose dupla do melhor Guimarães Rosa já bastaria para fazer de 1956 um ano sem par nas letras brasileiras – mas houve mais naqueles abençoados 12 meses, que nos trouxeram também, com Duas Águas, nada menos de três livros de novos de João Cabral de Melo Neto: Morte e Vida Severina, Paisagens com Figuras e Uma Faca só Lâmina. Foi o ano, ainda, dos romances Doramundo, de Geraldo Ferraz, A Lua vem da Ásia, de Campos de Carvalho, e Vila dos Confins, de Mário Palmério, e dos Contos do Imigrante, de Samuel Rawet.

Confesso que tardei a me dar conta da grandeza destes livros. Empanturrado das glórias embalsamadas da antologia colegial – escritor bom era escritor morto –, eu bracejava numa espessa e preconceituosa desinformação. Torci meu petulante nariz para as enrolações do Rosa, trocado nas primeiras páginas pelo pitoresco do Palmério, aquilo sim, regionalismo de verdade! O que me resgatou das trevas foi outra joia do ano de 1956, O Encontro Marcado, de Fernando Sabino, romance do qual nos tornaríamos devedores, eu e minha geração. Vertigem, achávamos, a ser imitada na vida e na literatura. Só a minha geração? Suponho que também as seguintes, ou o romance não teria tido mais de 100 edições em 60 anos. Que livro! E que pique. “Moto-contínuo da alma ofegante”, resumiu Antonio Candido.

Numa conversa que tivemos por ocasião dos 20 anos do Encontro Marcado, em 1976, Sabino lamentou ter jogado num só livro o que poderia ter rendido três. Estava ainda às voltas com a paralisia acarretada pelo sucesso do primeiro romance, angústia que só O Grande Mentecapto viria dissolver, em 1979. Mal disse aquilo e se corrigiu: ao jogar a cartada radical que Mário de Andrade lhe receitara, fez o que tinha de fazer. Sem parcimônia literária, chegou com tudo em 1956. Ainda bem. Sessenta anos depois, um ex-menino segue agradecido.